牧童分享|那些藏在古詩詞里的兒童游樂項目

2023-11-27

高爾基說,“游戲是兒童認識世界的途徑”。科技的進步,給孩子帶來了豐富多樣的電子產品,各種玩具層出不窮。

美國北亞利桑那大學一項研究中,研究人員向26個家庭發放了傳統玩具和電子玩具,在三天的研究記錄中表明:不論孩子的性別、年齡、或家長是否善于表達,家長使用玩電子玩具時自發的語言和對孩子的回應都是較少的——在使用電子玩具時,家長們平均每分鐘說40個詞;使用傳統玩具時,增加到56個詞;而一起互動看繪本時,增加到67個詞。

玩具最重要的特征并不是有多么“好玩”,而是在于它們能夠讓孩子和父母相聚在一起,進行親密有趣的互動,促進孩子和父母良好的親情,并促進其社交、情感、認知和語言等各個方面的發展。

在古代,孩子們沒有動畫片、手機游戲、電腦網絡,他們的童年玩些什么游戲呢?通過古詩詞中的場景,我們一起穿越到那個時代的孩童身邊,看一看他們的童年時光是如何度過的。

放風箏

草長鶯飛二月天,拂堤楊柳醉春煙。

兒童散學歸來早,忙趁東風放紙鳶。

——高鼎《村居》

《村居》描寫了一幅春天孩子們在村旁的芳草地上放風箏的圖畫,剛冒青頭的小草、抽綠的柳絲、斜斜地穿過的燕子、兒童拽著的紙鳶,一幅充滿生機、春意盎然的 “樂春圖”。

風箏起源東周春秋時期,至今已2000多年,放立春后的二三月,放風箏是孩子們戶外的頭等游樂活動。風箏的技藝全在做工,從扎細竹骨架,到糊以紙絹,涂以彩繪,調準提線,系以長線,各道工序十分講究。扎風箏是個手藝活,家長帶著娃一起扎風箏,講一些其中蘊含的小知識,再陪孩子到戶外放風箏,都有助于孩子們鍛煉身心,提高手腳協調和智慧的活動,故成為幾千年來都盛行的娛樂游戲。甚至《續博物志》中專門記載了放風箏對身體的好處:一是“以泄內熱”(敗火),二是“令小兒張望視”(鍛煉視力)。這大概和現在說的“每用一小時電腦,站起來遠眺五分鐘”原理類似。

玩冰

稚子金盆脫曉冰,彩絲穿取當銀錚。

敲成玉磬穿林響,忽作玻璃碎地聲。

——楊萬里《稚子弄冰》

冬天起床的時候,孩子們從水盆中取下不薄不厚的整塊凍冰,在上面打個洞,用彩色的線穿上,一手提冰當鑼,一手敲打不停。詩中形象地描繪了冰鑼掉在地上摔碎的聲音,像掉落在地上的美玉,在物質匱乏的年代,孩子以冰為鉦,順應節氣、就地取材自得其樂的盎然童趣,一點也不影響快樂的心情。

踢毽子

三五成群俏小丫,鴻毛成撮腳尖花。

翻旋羽舞千般好,跳躍毫飛一樣佳。

身似燕,臉如霞。稚童閑趣忘還家。

前抬后打空中絢,串串銀鈴漫遠涯。

——《鷓鴣天?踢毽子》

踢毽子,又稱“打雞”,起源于漢代,盛行于南北朝和隋唐,清朝末年是踢毽子活動的鼎盛時期,毽子踢起來上下翻飛,好似靈動纖巧的燕子。在歷史上,踢毽子雖然一直被看成是雕蟲小技,難登大雅之堂,但是由于它綠色健康充滿樂趣,更重要的是深深扎根于民間,因此獲得了強大的生命力,穿越歷史,千年不衰,圈粉至今。

斗草

社下燒錢鼓似雷,日斜扶得醉翁回。

青枝滿地花狼藉,知是兒孫斗草來。

——范成大《四時田園雜興.其五》

詩中提到院子里的花花草草一片狼藉,就知道是小孩子又在斗草玩。斗草,又稱斗百草,是中國民間流行的一種游戲,屬于端午民俗。這經典的游戲還分為文斗和武斗。

“文斗”就是找出無數奇花異草相互說出名字,誰說出來的名字多,誰就可以獲勝。而武斗非常簡單,將采集的野草草莖相交結,兩人各持己端向后拉扯,比試草莖的韌性,以斷者為負。

竹馬

妾發初覆額,折花門前劇。

郎騎竹馬來,繞床弄青梅。

——節選自李白《長干行》

在漢朝就已經得到廣泛流傳的竹馬游戲,是用一根竹竿,一端裝有馬頭模型,有時另一端會裝上輪子,小朋友們跨立在竹竿上,手里拿一根小竹枝當做鞭子,嘴里喊著“駕……駕……”,小朋友互相追趕著、歡笑著,像騎在真馬上一樣。這么好玩的竹馬游戲是小朋友的專屬,大詩人李白這首五言古詩,不僅寫出了兩個孩子之間純真無邪、天真爛漫、相互依戀的情感,不經意間,也讓千千萬萬的炎黃子孫們記住了在那遙遠的年代,有一個叫“竹馬”的兒童玩具。

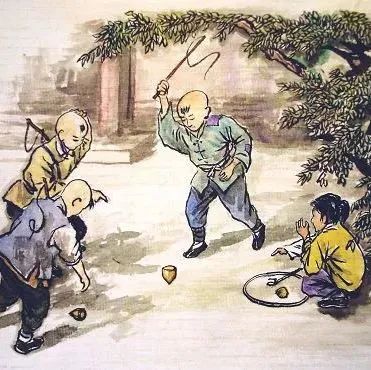

陀螺

楊柳兒青,放空鐘

楊柳兒活,抽陀螺

楊柳兒死,踢毽子

——節選自《帝京景物略》收錄的民謠

陀螺是中國民間最早的娛樂工具之一,大人小孩都可以玩。陀螺最早出現于后魏時期的史籍,當時稱為獨樂。在宋朝,類似陀螺的玩具“千千”就已經在宮廷里流行,是宮女們打發時間的游戲,玩法和現在的陀螺差不多。到了明朝,陀螺這個名詞才正式出現,并成為成為兒童們的玩具,值得一說的是,從民謠中可知玩陀螺是分季節的,打陀螺是春天的一項流行活動。陀螺對兒童的智力開發,身體協作能力都有促進作用,流傳至今,依然陪伴著很多孩子。

即便跨越了千年,科技飛速發展,小孩子的快樂也總能相通。在那些草長鶯飛,春光正好的日子里,你是否也曾上樹下河、在田野里奔跑?童年游戲不僅僅是玩樂,還承載著不同年代的童年記憶,甚至是心靈慰藉。

當下流行的無動力游樂項目

生命源于自然,一切大自然中的動植物都有至真至性的一面,是孩子情緒控制和品行塑造的良好導引。科技的進步卻讓孩子與大自然越來越遠。古代的兒童,雖然沒有手機、網絡游戲、動物園,但他們有大自然這個最大的游樂場,在山野田間,到處都是孩子們游玩嬉戲的場所,呼吸著新鮮的空氣,感受大自然的美好。

當下,無動力樂園通常都建在自然環境中,這讓孩子們更容易接觸自然,欣賞自然景色。他們可以聽到鳥兒的鳴叫聲,看到樹木的生長過程,這樣的活動讓孩子們遠離城市喧囂,放松身心,感受大自然的美好。無動力樂園因地制宜,不破壞周圍生態環境,將動植物、地域文化元素融入設計中,為孩子創造一個親近自然、探索發現的游樂空間。

〉〉融入自然元素的無動力設備

戶外無動力樂園因其吸引力而成為孩子們喜愛的戶外游樂項目。它提供了親近自然、鍛煉身體、挑戰自我、社交交流和創造力與想象力的機會,可以培養孩子的各方面能力,還孩子們一個愉快的、充滿自然活力的童年時光。

編輯、排版 | 牧童

聲明:我們致力保護作者版權,部分素材來自于互聯網,如涉及版權問題,請及時于后臺與我們聯系,我們將第一時間作出處理。